Gefährdungsbeurteilung auf der Baustelle

Wie Sie als Architekt Baumängel rechtssicher managen, Haftungsrisiken minimieren und Ihre Kommunikation mit allen Beteiligten optimieren, lesen Sie in folgendem Beitrag:

Inhaltsverzeichnis

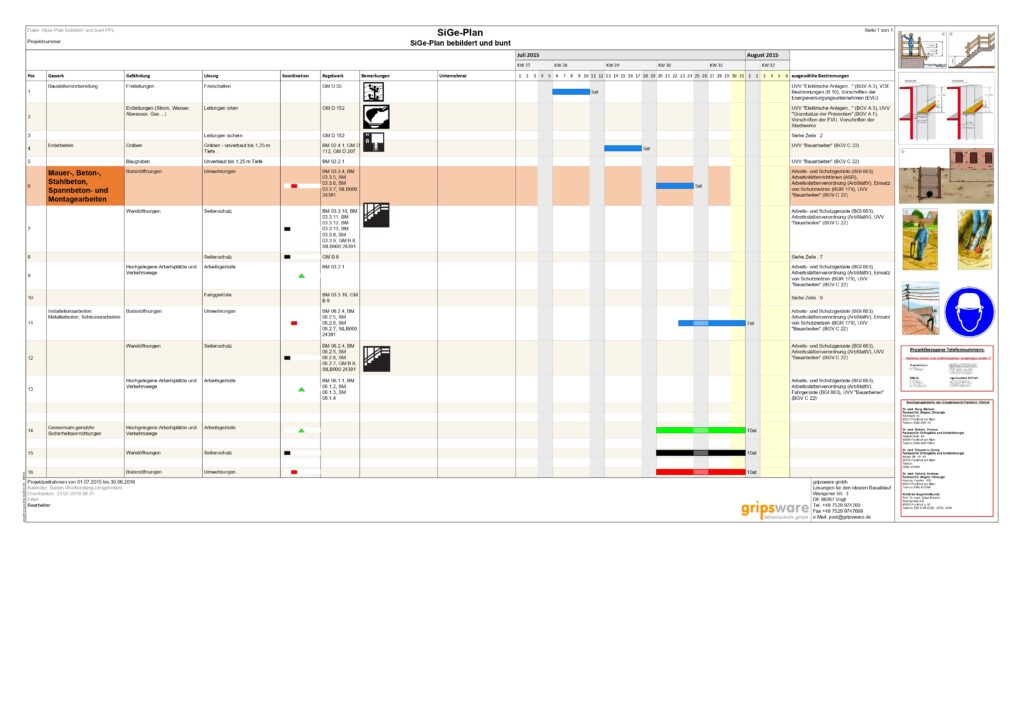

Die Gefährdungsbeurteilung ist das Fundament eines wirksamen Arbeitsschutzes auf jeder Baustelle. Sie bildet nicht nur die Basis für alle sicherheitsrelevanten Entscheidungen, sondern ist auch ein gesetzlich gefordertes Dokument, das vor Ort jederzeit verfügbar sein muss.

Für Architekten und Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren (SiGe-Koordinatoren) ist die regelmäßige Aktualisierung und Überprüfung der Gefährdungsbeurteilung unerlässlich, um die Einhaltung der Maßnahmen zur Arbeitssicherheit dauerhaft zu gewährleisten.

5 Basisschritte für mehr Arbeitssicherheit

1. Aufgabe pro Gewerke/ innerhalb der Bauphase festlegen

Zunächst ist klar zu definieren, welche Tätigkeiten, Arbeitsbereiche oder Projekte untersucht werden. Dabei werden auch die relevanten Personengruppen – wie Beschäftigte, Subunternehmer oder Besucher – bestimmt. Es ist wichtig, Führungskräfte und betroffene Mitarbeiter frühzeitig zu informieren und einzubinden, um die Akzeptanz und Wirksamkeit der Maßnahmen zu erhöhen.

2. Gefährdungen ermitteln

Im nächsten Schritt werden alle potenziellen Gefährdungen systematisch erfasst. Dies bezieht sich nicht nur auf die Arbeitsstätte und den konkreten Arbeitsplatz, sondern auch auf die eingesetzten Arbeitsmittel und spezifische Gefährdungen für verschiedene Personengruppen. Klassische Beispiele sind Absturzgefahren, Lärm, gefährliche Stoffe oder unzureichende Beleuchtung.

3. Bewertung der Gefährdungen

Die identifizierten Gefährdungen werden anschließend bewertet, indem sie mit dem Soll-Zustand (also dem sicheren und gesundheitsgerechten Zustand nach gesetzlichen und technischen Vorgaben) verglichen werden. Ziel ist es, das Risiko realistisch einzuschätzen und Prioritäten für Schutzmaßnahmen abzuleiten.

4. Maßnahmen ableiten, umsetzen und überprüfen

Auf Grundlage der Bewertung werden geeignete Schutzmaßnahmen festgelegt und umgesetzt. Entscheidend ist, dass die Wirksamkeit dieser Maßnahmen regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst wird. Nur so kann die Sicherheit auf der Baustelle kontinuierlich verbessert werden.

5. Ergebnisse dokumentieren

Alle Schritte, Ergebnisse und Maßnahmen werden sorgfältig dokumentiert, zum Beispiel in Form von Protokollen, Prüflisten, Betriebsanweisungen und einer zusammenfassenden Gefährdungsbeurteilung. Diese Dokumentation ist nicht nur für die Nachweispflicht gegenüber Behörden wichtig, sondern dient auch als wertvolle Grundlage für zukünftige Projekte.

Dokumentation und Fristenmanagement

Eine lückenlose Dokumentation ist nicht nur Beweissicherung, sondern auch ihr wichtigstes Instrument zur Haftungsminimierung. Verwenden Sie digitale Bautagebücher, Fotodokumentationen und standardisierte Protokolle. Beachten Sie insbesondere:

- Verjährungsfristen: Für Baumängel gelten im BGB fünf Jahre ab Abnahme (§ 634a BGB).

- Reaktionsfristen: Nach Eingang einer Mängelanzeige muss zeitnah gehandelt werden, um eigene Ansprüche nicht zu verlieren.

Fazit: Handlungsempfehlungen für Architekten

Ein professioneller und strukturierter Umgang mit Baumängeln ist unerlässlich, um rechtliche und finanzielle Risiken zu minimieren. Durch frühzeitige Mängelerkennung, lückenlose Dokumentation und eine rechtssichere Kommunikation können Sie Ihre Haftung als Architekt deutlich reduzieren. Nutzen Sie digitale Tools, bilden Sie sich regelmäßig fort und sichern Sie sich mit einer passenden Berufshaftpflichtversicherung ab.